子供が小学生に上がると、どうしても気になるのが「通知表」です。

子どもが気にしなくても、親としてはどうしても気になってしまいますよね。

毎学期末にはドキドキのワクワク!

息子の小学1年生の成績は目をつぶりたくなっていましたが、高学年につれてメキメキ成績を上げてきました。

そこで今回は、息子の最悪だった成績をあげるためにした、5つのことをご紹介していきます。

小学生の成績が悪い方はぜひ参考にしてみてください。

成績を上げるためにした5つのこと

知り合いの小学校の先生は、「小学生の成績は気にする必要はない」と言ってましたが、本当のところどうなんでしょう。

個人的には、小学生のうちに学習習慣がついてなくて、中学生になっていきなり成績が上がるのか疑問でしかありません。

やはり高学年には、ある程度成績を伸ばして、中学に備えておいた方が良いはずです。

備えておく分には安心だよね!

そこで、成績を上げるために実行した内容は以下の5つになります。

文章読解ドリル

まずはしっかりとテストで点数を取れるように、文章読解力をつけることを最優先しました。

なぜに文章読解なの?

読解力がなければ問題の意味すら理解できないからね。

国語力はすべての強化で必要になります。

読解力がないと、問題の意味をはき違えることもありますので、テストの点数がどの教科もよくない場合は、文章読解力からつけることをおすすめします。

市販の文章読解ドリルを、最低でも1日1枚はこなすように習慣化しておくと、着実に力がついてきます。

忘れ物チェック

教科書、宿題、筆記用具、提出物、授業で使用する材料や道具など、とにかく忘れ物はしないように、前日の夜に用意をして必ず確認しましょう。

低学年の間は忘れ物をしないように、親子で二人三脚で用意することをおすすめします。

たかが忘れ物、どうにかなるよ。

そんなことを言ってるから成績が下がるんだ!

忘れ物は減点対象になりますし、教科書を見せてもらうと友達にも迷惑がかかります。

教科書を忘れた場合は、となりの席の子に見せてもらうので、授業にも集中できない可能性もありますので、忘れ物はしないようにしましょう。

提出物は丁寧に仕上げる

ノート、ワーク、宿題などは、先生に定期的に提出します。

提出物はあらかじめ検討がつくので、先生が問題なく読める程度のきれいな字を書くようにしましょう。

走り書きがクセになると、テストの回答を先生が読めない場合もあり、減点対象となってしまいます。

3年生以降はテストの採点も厳しくなり、漢字の「はらい」や「はね」をしっかり書いてないと、減点対象になります。

答えは合ってるのに細かいことでバツにされてしまってはもったい無いので、字をキレイに書くように意識させましょう。

自主学習提出

高学年になると、やりたい子だけ好きな勉強を自宅でして次の日に学校に提出する「自主学習」が始まります。

学校によっては「自主学習」がない場合もありますが、自主的にやる宿題はできる限り取り組んでいきましょう。

夏休みの宿題も自主的にやりたい子だけやるってのもあるけど、できる限り取り組むことをおすすめします。

成績表には「主体的に取り組む態度」といった項目がありますので、自主的に取り組んだことは評価に直結していきます。

テストが悪くても努力分は加点となりますので、テスト以外で点数を稼ぐ大きなチャンスです。

先生にアピールできるところは、しっかりとしていきましょう。

自主的に質問する

学校でわからないことを質問をすることはとても大事なことです。

テスト後に間違えた問題は見直しをして、見直しをしてもわからないところは、学校の休み時間などに先生に質問するようにさせました。

テストを間違えてしまうことはしょうがないことですが、わからない問題をそのままにしてしまうことはいけませんので、間違えた時点ですぐさま確認をして、「わからない」を潰すようにしています。

テスト後だけでなく、授業中ついていけない内容も先生に質問していく習慣をつけると、テストでも取れるようになるので一石二鳥です。

成績を上げるために狙う評価

ここまで成績を上げるためにしたことをご紹介しましたが、学力ベースで成績を上げることは、やはり簡単にいきません。

急に頭が良くなるなんて都合の良い話はそうそうないよな。

やはり日頃の積み重ねが大事だよね。

そのため、手取り早く成績をあげるたいなら、狙うべき評価は、

「主体的に学習に取り組む態度」です。

テストの点数に左右されない項目を狙えば、成績が上げやすいと思いませんか。

本人のやる気を見せれば成績は上がるわけですから、比較的取りやすいと言えます。

先ほどの5つの項目のうち、4つが「主体的に学習に取り組む態度」に影響する部分です。

成績を簡単に上げるためには、やる気があることをしっかり先生にアピールしていくことが大事です。

細かいことですで、性格的に難しい子もいますが、勉強量を増やすよりは取り組みやすい4つに重点を置き(忘れ物、丁寧な提出物、自主学習、質問する)、授業を受けることを心がけていきましょう。

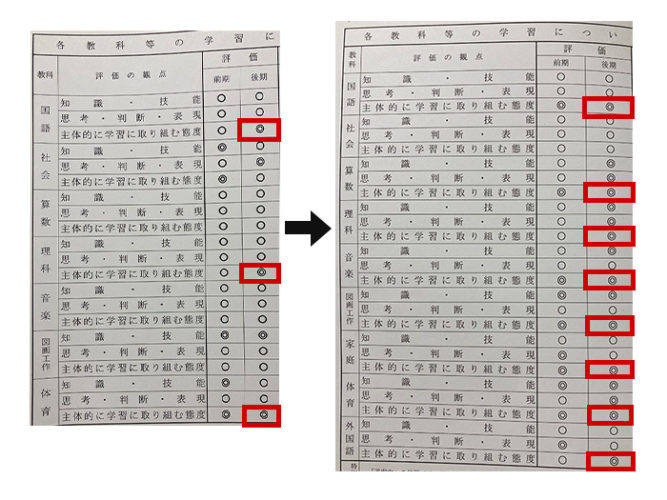

成績表はどれくらい上がったか

5つのことを実行して、実際にどれだけ成績が上げることができたかと言うと、

1年間で5科目も評価が上がったことがわかります。

つまり、小学生高学年の8教科のうち、主体的に学習に取り組む態度」で「大変よく出来ました」の評価をもらえなかったのは1教科のみ、となりました。

字がものすごい汚かったのと、姿勢を正すことは注意してがんばった。

「当たり前」が「当たり前に」できなかったからね。

自主学習はほぼ毎日やってたのは、自分でもすごいと思ってるよ。

個人面談でも先生がものすごく評価をしてたよ!

このように、やる気を上手くアピール出来れば成績は確実に上げることができます。

コツコツと努力して、成績を上げやすいところから上げることで、子供のモチベーションも上がってくるので、親子でコミュニケーションをとりながら取り組んでいくと良いですね。

まとめ

成績表はテストの点数だけで評価されてるわけではありません。

もちろん学力を上げることは大事ですが、まずは日頃の雑な習慣を正すことでも成績は上げれます。

苦手科目やテストで点数が取れない場合は、まずは「主体的に学習に取り組む態度」を狙って、成績を上げてみることをおすすめします。

学力を底上げしたい場合は、ドリルを購入したり、教科書の音読などをして、5分程度で済む勉強習慣をつけていくことをおすすめします。

あせっても急に成績は上がりませんので、ゆっくり時間をかけて頑張ってみてください。